- 受付時間:平日9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

- 06-6456-5223/大阪

- 03-6740-6001/東京

医療従事者向けお役立ち情報

コラム

2025.01.08

【感染症内科ドクターの視点シリーズ 特別号】"風邪"の5類感染症移行は是か非か!?

萩谷英大先生は感染症の診断・治療と制御・対策、薬剤耐性、感染症の流行調査など、幅広い専門分野に精通されています。実際の現場で感染症診療や感染制御に従事すると同時に、研究活動にも注力されています。 今回は特別号として、"風邪"が5類感染症として定点方向の対象疾患になるというニュースについて、感染症対策におけるサーベイランスの目的の観点から解説していただきます。

"風邪"が5類感染症として定点方向の対象疾患になるというニュースが世間を騒がせました。今回はこの点について取り上げ、その是非や現状の問題点を考える機会になれば幸いです。

事の発端

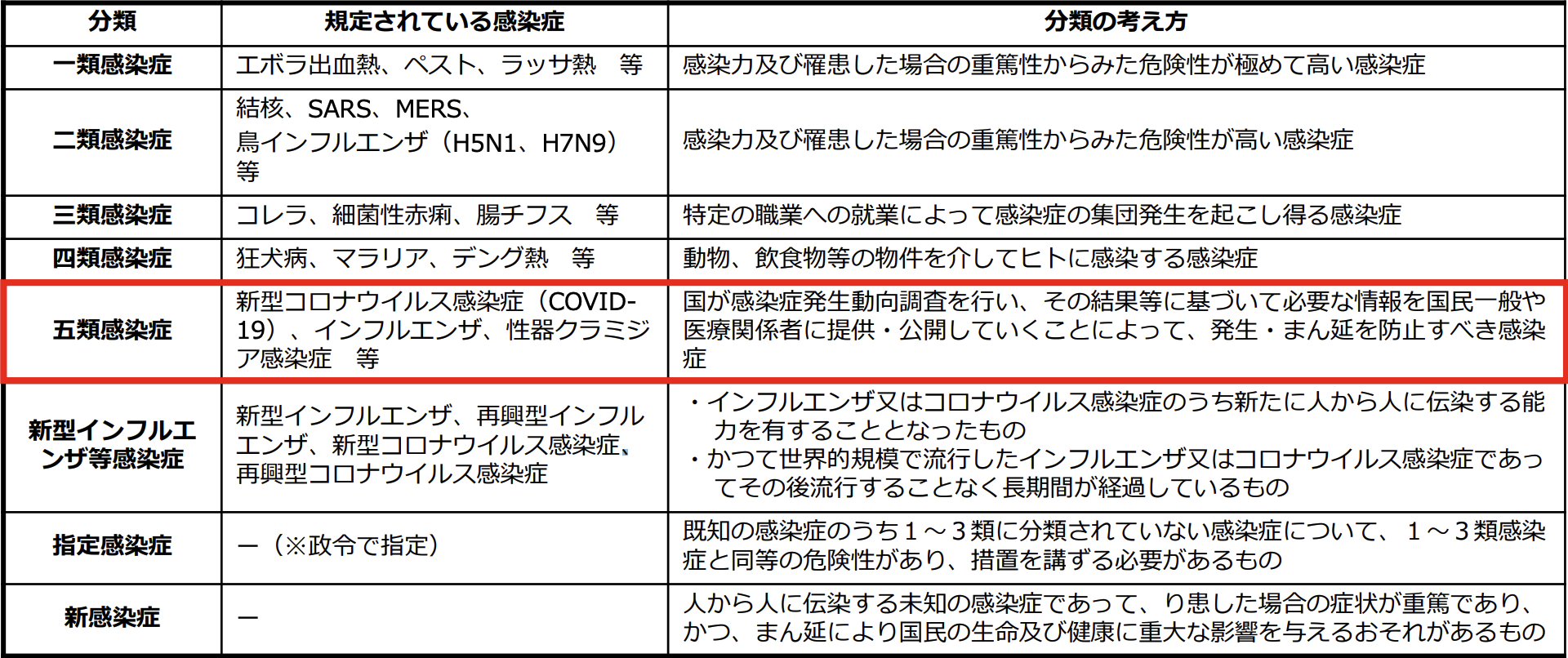

2024年10月9日に開催された第90回厚生科学審議会感染症部会での議論が重要でしょう。ここにお示しするURLから関連資料にアクセスできますので、一度ご覧いただければ全体の概要が把握できると思います。(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43998.html)。現状として、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(いわゆる感染症法)に基づいていくつもの流行性疾患が発生動向調査の対象に指定されています。例えば代表的な経気道感染症のうち、レジオネラ症、百日咳、オウム病は全数把握となっていますが、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は全国約5,000か所の「インフルエンザ/COVID-19定点」、RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、ヘルパンギーナ、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎などは全国約3,000か所の「小児科定点」、マイコプラズマ肺炎、クラミジア肺炎は全国約500か所の「基幹定点」からの報告を基に国内での症例発生数を把握するという枠組みになっています。今回、急性呼吸器感染症(ARI, Acute Respiratory Infection)、すなわち“急性の上気道炎(鼻炎、副鼻腔炎、中耳炎、咽頭炎、喉頭炎)あるいは下気道炎(気管支炎、細気管支炎、肺炎)を引き起こす病原体による症候群”を法律上の5類感染症に位置付けて、国全体の発生トレンドを把握していこうという方針になったことが報告されています(図1)。

図1. 風邪が5類感染症になるイメージ

第90回厚生科学審議会感染症部会の参考資料より(急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランスに係る具体的な方針について)

https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/001314361.pdf

周辺国のサーベイランス状況

このような議論が展開されるようになった背景としては、COVID-19が世界的なパンデミックを起こしたことにあることは確実でしょう。COVID-19のような感染性・病原性の高い感染症が発生した際に、国内で蔓延する前にいち早く情報をキャッチして適切な情報発信や感染症対策に生かしたいというのが国の狙いだと思います。世界保健機関(WHO)も各国に対して、「症候群ベースの定点サーベイランス」として、ARI、症急性呼吸器感染症(Severe ARI : SARI)、インフルエンザ様疾患(Influenza Like Illness: ILI)のサーベイランスを実施することを推奨しています(https://www.who.int/teams/global-influenza-programme/surveillance-and-monitoring/case-definitions-for-ili-and-sari)。

各国のサーベイランス状況については国立感染症研究所から情報が発信されていますので、概要を表1にまとめました(1)。各国で先行して実施されてきたSARIサーベイランスを追従する形で、日本でも2024年9月から新興・再興感染症データバンク事業ナショナル・リポジトリ(REBIND)にあらたにSARIが対象疾患に加わりました(https://rebind.ncgm.go.jp/)。私が所属する岡山大学病院もこのREBIND事業に参加していますが、SARIの疾患定義が曖昧かつ通常業務に追加する形でサーベイランスを実施しなければならないため、必ずしも十分な報告ができていないのが実情です。サーベイランスは感染症対策の根幹であり、実施するからには確実な報告体制を整備する必要があります。Under-reportingを大きく許容するようなサーベイランスは実態を過小評価することになりますので、むしろ実施しない方が賢明です。ヒト・物・金・時間をかけずして良質のサーベイランスはできないことは周知の事実であり、REBIND-SARI事業においても各国のサーベイランスを参考にして予算強化をして頂きたいものです。

| 国 | サーベイランスの名称 | 特徴 | 文献 |

|---|---|---|---|

| 米国 | Respiratory Virus Hospitalization Surveillance Network(RESP-NET) |

|

2 |

| 英国 | SARI-Watch |

|

3 |

| EU | European Respiratory Virus Surveillance Summary(ERVISS) |

|

4 |

| 日本 | 新興・再興感染症データバンク事業ナショナル・リポジトリ(REpository of Data and Biospecimen of INfectious Disease: REBIND) |

|

5 |

新たに始まるARIサーベイランスの狙いは?

現在議論されている新たなARIサーベイランスの目的を確認していきましょう。第90回厚生科学審議会感染症部会の参考資料からは以下の3点が主な目的に設定されていることが読み取れます。

- 1.急性呼吸器感染症(ARI)の定義に合致する症例(症候群)より収集された検体から、各感染症の病原体等の発生数を集計し、国内の急性呼吸器感染症(ARI)発生の傾向(トレンド)や程度(レベル)を把握すること。

- 2.インフルエンザ、COVID-19、RSウイルス感染症等の感染症のほか、その他感染症を含む感染症について、流行中の呼吸器感染症を把握するとともに、検出された病原体分離株の解析を行うことで平時より呼吸器感染症の包括的なリスク評価を実施すること。

- 3.将来、新型インフルエンザ等感染症等が発生した場合にも、平時から継続的に動向を把握することが可能になるとともに、平時のサーベイランス体制への移行がスムーズとなることが期待される。

そもそも感染症対策におけるサーベイランスの目的は何でしょうか?病院内でも病院外でも実に様々なサーベイランスがされていると思いますが、サーベイランスの目的とは、「平常時の発生件数(ベースライン)を知ることで、増加トレンドを早期に発見し、迅速な感染症対策につなげる」、ということだと思います。何事においても、トレンド変化というものはベースラインからの逸脱で気が付かれるものですので、それを把握するためにサーベイランスは実施されるのだという事実をまずは確実におさえておきましょう。

病院の感染管理部門で働く皆さんは、手術部位感染症(SSI)、中心静脈カテーテル関連感染症(CLABSI)、尿道留置カテーテル関連感染症(CAUTI)、人工呼吸器関連イベント(VAE)、Clostridioides difficile感染症(CDI)などを対象とした院内サーベイランスを実施しているかもしれません。これらの疾患は、代表的な院内感染症であるという事実に加えて、適切な対策を講じれば発生件数を減らすことができるため(既に多くのエビデンスあり)、サーベイランスをする意義があると考えられています。実際、多くの病院では平時の+2SD(標準偏差の2倍)の発生件数がみられた際には、手指衛生の実施状況や医療デバイスの適切な管理がされているかの確認をするなど現場介入をしているのではないでしょうか。

このように感染症サーベイランスというのは、感染症対策(改善を目指した介入)を実施することを前提に実施されるべきものであり、単にそのトレンドを追いかけるだけであってはなりません。しかし、厚生労働省が推し進めているARIサーベイランスの目的には、「国内の急性呼吸器感染症(ARI)発生の傾向(トレンド)や程度(レベル)を把握すること」と記載されています。ARIの発生動向の変化を把握した先にどのような感染症対策をするのかを明示していない時点で、形骸化した制度になってしまうことが懸念されます。この点は、神戸大学の岩田健太郎先生もvoicyで指摘されています(https://voicy.jp/channel/3166/6254784)。そもそも、有意なトレンドチェンジをどのように定義するべきかという点もまだまだ議論されなければならないでしょう。

なお、将来的にどのような感染症が流行してくるのかは不明ですので、具体的な感染症対策は、5W1Hでサマライズされるような簡単な内容で構わないと思っています。

- ①Who :誰が感染症対策の責任をもつのか

- ②When:どの時点で感染症対策の強化が検討されるべきかのか

- ③Where:感染症対策の主体はどこなのか(国・県・市町村・保健所)

- ④What:具体的に何をするべきなのか

- ⑤Why :なぜ感染症対策を強化するべきなのか

- ⑥How :ARI対策としてどのような感染症対策が望ましいのか

“Data for Action”の重要性

少し話は脱線しますが…私は、2022年初頭にWHOの短期派遣職員としてパプアニューギニアのCOVID-19対策に数か月間従事しました。現地はまだまだ診断のための検査キットが不十分な状況が続いており、どのようにCOVID-19患者の発生状況を把握していくべきかということが解決すべき最大の課題でした。検査ベースでの診断ができない以上、症候群サーベイランス(臨床症状に基づいたサーベイランス)を実施するしかないわけですが、現地ではILIを疾患定義として各州のセンチネルサイト病院(基幹病院)から様々な臨床情報の吸い上げシステムを構築しているところでした。

その際に、オーストラリアから来ていた疫学者が強く強調して私の印象に今でも強く残っているのが“Data for Action”というキーワードです。要するに、データは行動を起こすためにあるもの、という意味で、感染症サーベイランスは感染症対策を前提にしていなければならないということです。医療リソースが乏しく、言語・風習・文化が多様なパプアニューギニアという国において、日本でされてきたような3密対策の強化・ワクチン接種の普及・集中治療の提供などは難しく、その環境でも可能な感染症対策を考えたうえで、必要な情報に集中してサーベイランスをするべきだという主張は非常に納得できるものでした。

急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランスの疾患定義

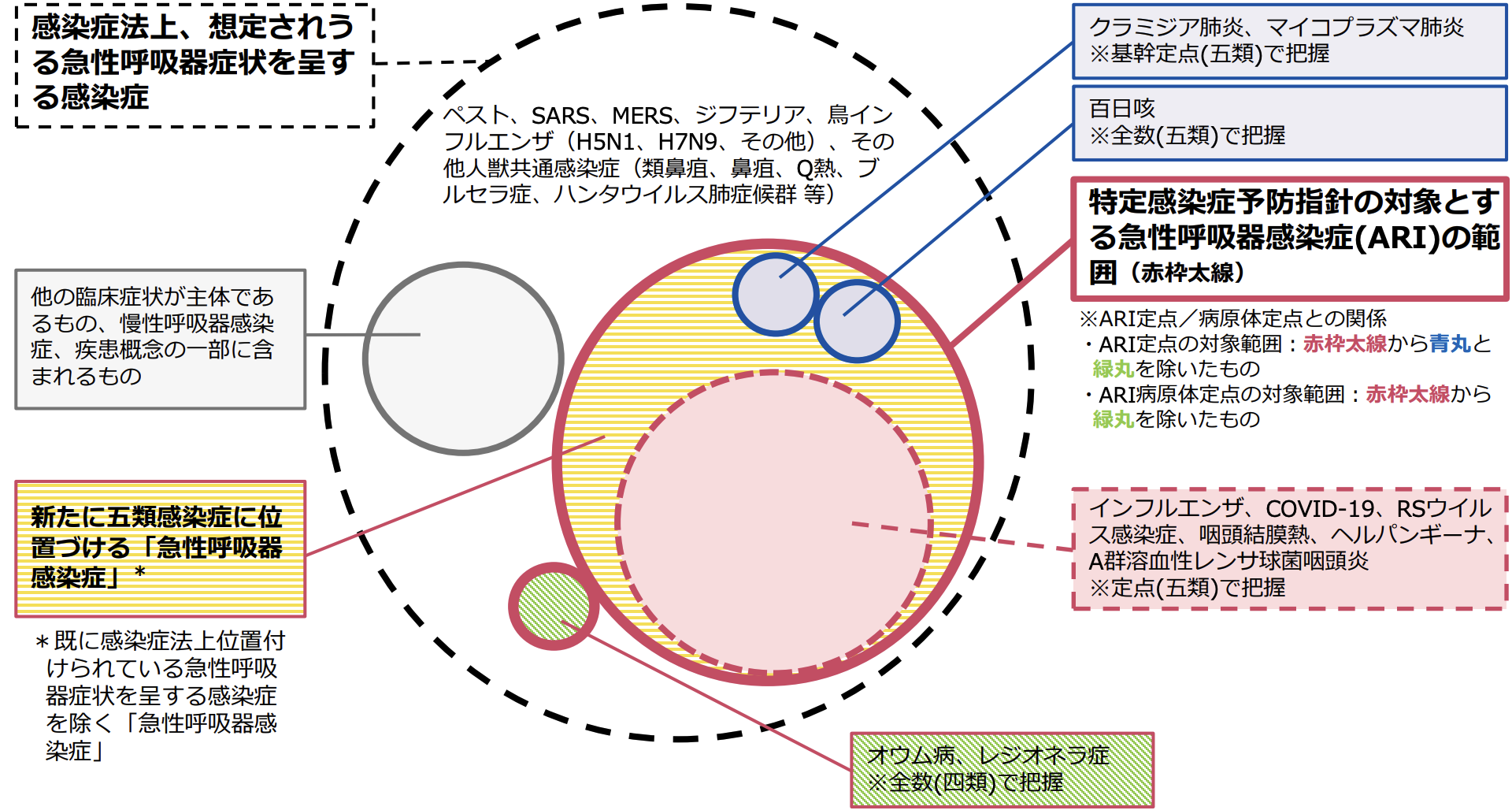

ARIの定義として、「急性の上気道炎(鼻炎、副鼻腔炎、中耳炎、咽頭炎、喉頭炎)あるいは下気道炎(気管支炎、細気管支炎、肺炎)を引き起こす病原体による症候群の総称」というものが厚生労働省より提案されています。発熱の有無を問うべきか問わないべきかという議論もあるようですが、現状は、発熱がない症例もARIと定義されることが提唱されているようです。こうなると非常に多くの方がARIに分類されることになります。イメージとしては図2の赤線で囲われた枠内の患者さんがARIとみなされることになりますが、実際の診療場面を想像すると、小児科や内科外来を受診する鼻汁・咽頭痛・咳を伴う患者さんの多くを届け出しないといけなくなります。定点機関に限定された話にはなると思いますが、その業務負担は無視できないものではないでしょうか。ARIの疾患定義を変えないのであれば、定点機関には経済的・人的サポートが必要なのではないかと感じますし、そのような負担軽減補助がない限りはUnder-reportingになることは確実です。

図2. 感染症法上の急性呼吸器感染症(ARI)の疾患概念の整理(案)

第90回厚生科学審議会感染症部会の参考資料より

https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/001314361.pdf

軽症ARIまでをカバーした疾患定義にするメリットがどこまであるのか…先ほどのData for Actionという視点からは非常に疑問です。それよりも発熱や重症感を伴うARI、すなわちSARIや ILIのみを対象としたサーベイランスにして、より確実にその国内発生トレンドをフォローする体制を構築するべきではないかと私は考えます。

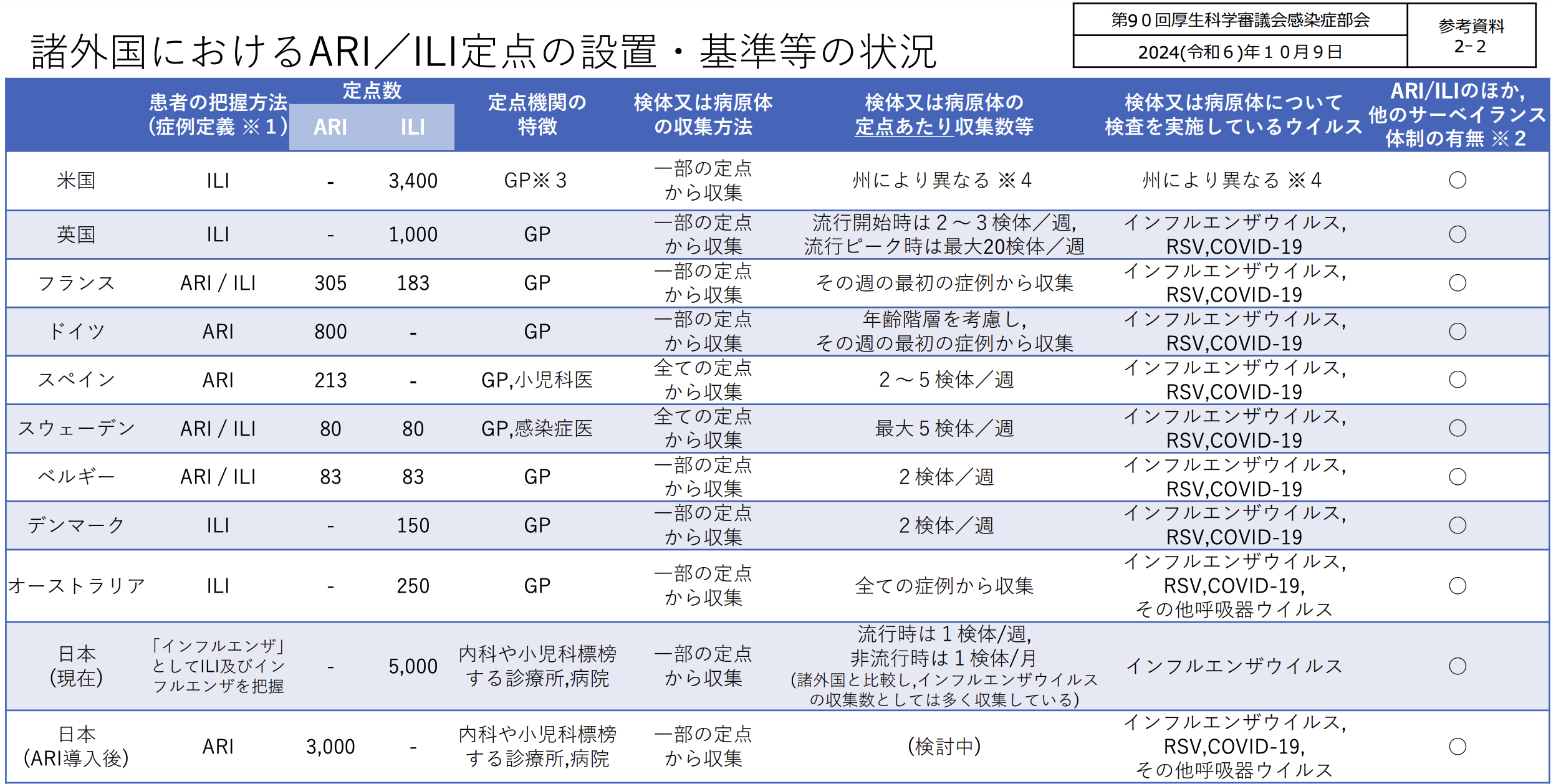

厚生科学審議会の参考資料の中に、諸外国におけるARI/ILIの報告システムの概要がまとめられています(図3)。これによると、米国・英国・デンマーク・オーストラリアはILIのみをサーベイランス対象にしているようです。フランス・スウェーデン・ベルギーはILIに加えてARIも疾患定義に入れ、ドイツ・スペインはARIを包括的に対象としているようです。日本は確定診断されたインフルエンザ/COVID-19をILIとして定点報告(全国5,000の医療機関)の対象としており、今後検討しているARIサーベイランスでは全国3,000の医療機関からの報告体制を準備しています。このARIサーベイランスが本格的に始動すれば、人口規模や国内面積を考慮しても、諸外国に比べてかなり入念なARI観測体制が整備されることにはなります。ただやはり懸念されるべきは、サーベイランスの先にどのような感染症対策が準備されているのか、サーベイランスにともなう業務負担がどのように軽減されうるのか、など、医療現場目線での課題に対する答えが明確になっていない事だと思います。

図3. 諸外国におけるARI/ILI定点の設置・基準等の状況

第90回厚生科学審議会感染症部会の参考資料より

https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/001314359.pdf

症例定義※1:WHOによるARI及びILIの定義

ARI:咳嗽,咽頭痛、呼吸がしにくい、鼻汁といった呼吸器症状を急性に発症し、医師が感染症を疑うもの

ILI:38度以上の発熱と咳嗽を伴う急性呼吸器感染症を10日以内に発症したもの

サーベイランスに基づいた臨床データの吸い上げシステム

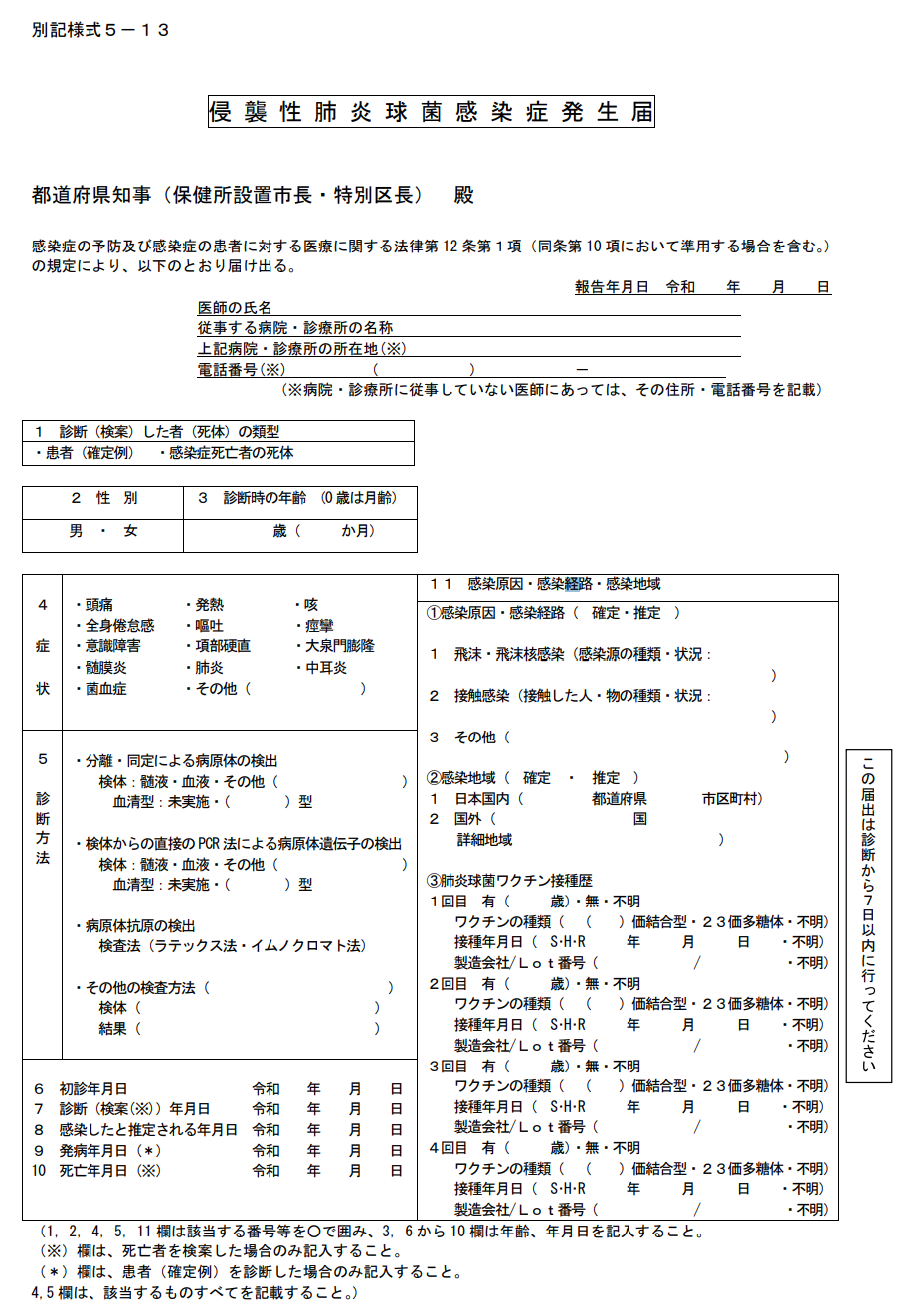

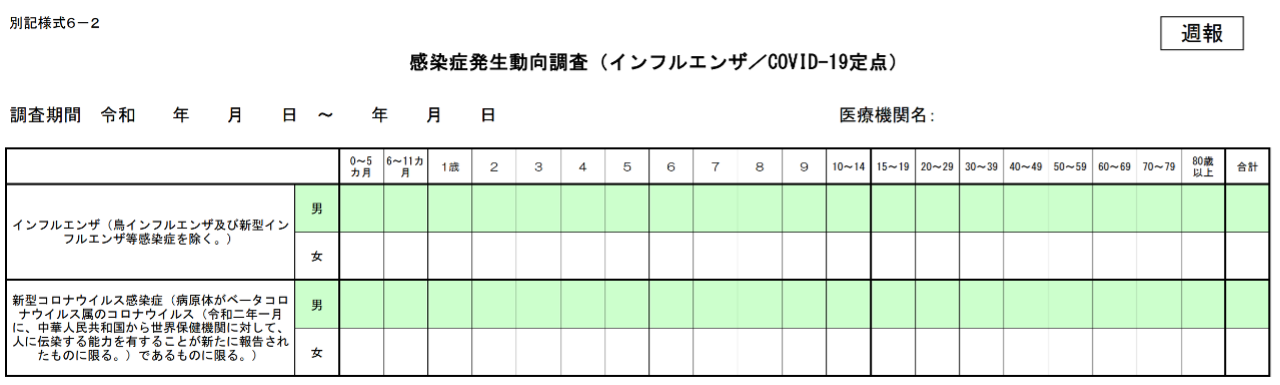

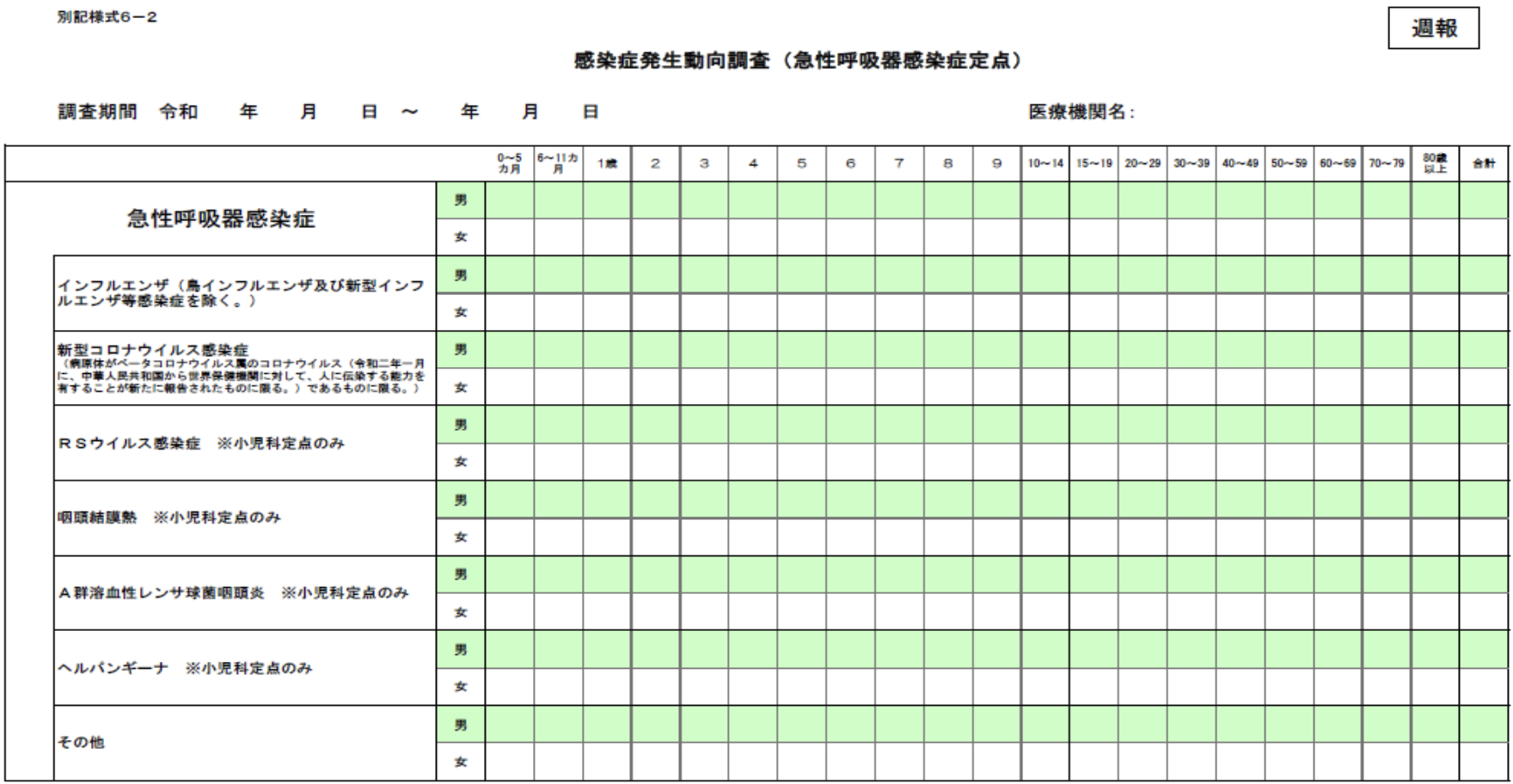

日本の感染症法上のサーベイランスにおいて決定的に弱い部分は、サーベイランスデータが詳細な臨床情報とリンクしていないという事実です。サーベイランスデータは各地域の保健所を通じて国立感染症研究所に集積されていきますが、記録される情報は届け出用紙に医師が記載した内容のみで、基本的には後から振り返って情報収集することはできません。全数報告疾患はある程度詳細な記述を求められますが(図4上)、記載不備でも受理されてしまうことが多いですし、血液・画像データの収集は不可能です。定点報告は週報として発生数のみを記載するにとどまっており(図4下)、これではどのような年齢の集団でどのぐらいの重症度の患者さんが発生しているのかは到底把握できません。一番肝心な感染症対策をどのように強化していくべきかという議論をするための材料が提供できないような報告システムになっていることは早急に是正されるべきだと考えています。

諸外国の状況を詳細に把握しているわけではありませんが、先進国の多くでは感染症サーベイランスデータと病院の医療情報(電子カルテ)のリンクが可能と聞いています。もちろん個人情報保護の観点は最大限に配慮されるべきですが、国を護るために行われるサーベイランスですので、国民の理解を得ながら倫理的な課題を解決することは可能だと感じています。日本においてサーベイランスデータと臨床データをリンクするにあたり最も高いハードルは、様々な電子カルテシステムを提供するメーカーが乱立していることではないでしょうか。データの処理システムや互換性については全く疎い私ですが、一つの中央システムで異なる電子システムの情報を収集することが簡単ではないだろうということは想像に難くありません。前述のREBIND事業でも電子カルテ情報の中央吸い上げシステムの構築は大きな課題だと聞いていますが、解決の目途はたっていないようです。いっそのこと、日本全国の医療機関で電子カルテシステムを統一してはどうかと考えたりもしますが、膨大な予算が必要ですし、独占禁止法にも抵触することでしょう。医療デジタル化が遅れている日本において、サーベイランスデータと臨床データをリンクさせることができるようになるのはまだまだ先なのかもしれません。

図4.全数報告の届け出用紙(上:侵襲性肺炎球菌感染症)および定点届け出用紙(下:インフルエンザ/COVID-19定点)の例

令和に導入されるシステムでも、いまだに昭和の報告方法が採用されるのか!?

COVID-19のパンデミックで報告者たる医療機関と報告を受ける保健所の間で最も問題となったのは、発生届がFAXであったということは記憶に新しいでしょう。COVID-19が2類相当であった当時、全ての診断事例は管轄保健所に報告され、保健師が患者一人一人に電話をして現在の症状・重症度・基礎疾患・ワクチン接種歴などの情報を入手し、保健所の医師の指示のもとディスポジション(入院・ホテル療養・自宅療養の決定)を決めていくという作業をしていました。COVID-19パンデミックの際中、私の知る限り、人口約70万人の岡山市内ではピーク時には1日200-300人近くのCOVID-19の発生報告が届いていました(もしかしたらもっと多かったかもしれません…)。保健所だけでは対応しきれないということで、私はいつからか“医療コーディネーター”という役回りでディスポジションの決定作業をお手伝いするようになりました。もちろん所属病院での診療なども忙しかったのですが、病院から歩いて5分ほどのところに岡山市保健所がありましたので、良くも悪くも病院と保健所の仕事を両立しやすい環境にありました。

医療コーディネーターとして保健所に出入りしながら感じたのは、感染症発生報告がデジタル化されていないということです。保健所のFAX機器には医療機関から送られる発生報告用紙がどんどん溜まっていきます。それを手の空いた保健師が順々に手に取り、電話で聞き取った情報を専用エクセルに手作業で入力してデータとして記録していきます。このプロセスには多くの無駄があり、今後の新興・再興感染症対策において時間や労力を軽減するためには報告システムをデジタル化していくことは必須だと感じました。

今回の第90回厚生科学審議会感染症部会の参考資料では、ARIサーベイランスの報告様式として図5に示すような形が案として提示されています。一目見て、「まだ紙ベースなんかい!」と思いました。ゆくゆくはデジタル化されていくことが検討されているのかもしれませんが、大きくサーベイランス定義を変えるこのタイミングは報告システムも変える絶好のチャンスなのではないかとも感じます。COVID-19で誰しもが感じたことは、感染症パンデミックの際はどんな組織も全部署総出で対応する必要があるということであり、情報共有の簡素化・効率化が最も重要であるということだったはずです。私の今の立場で報告システムをデジタル化していくことはできませんが、そのような動きが加速していくことを切に願っています。

図5. 報告様式の案

第90回厚生科学審議会感染症部会の参考資料より(急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランスに係る具体的な方針について)

https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/001314362.pdf

私が考える課題

今回は、急性呼吸器感染症(ARI)=“風邪"を5類感染症としてサーベイランスしていくという国の方針についての問題・課題を指摘しました。今回挙げさせていただいたポイントは以下の通りです。

- ①ARIサーベイランスの目的に具体的な感染症対策が包含されていない

- ②疾患定義としてARIは広範囲すぎるため、重症の急性呼吸器感染症(SARI)やインフルエンザ様疾患(Influenza Like Illness: ILI)に限定するべきではないか

- ③サーベイランスデータと医療情報データがリンクしていない

- ④感染症発生報告は、紙ベース運用から脱却してデジタル化が推進されるべきである

一部、私の情報収集・解釈・理解が不十分な部分もあるかもしれませんので、ご意見がある方はフィードバックいただけますと幸いです(hagiyaアットマークokayama-u.ac.jp)。

【文献・参考情報】

1. 松永展明, 大曲貴夫. 欧米諸国および本邦における重症急性呼吸器感染症(SARI)サーベイランスについて. IASR. 2024;45:200-201.

2. CDC, Respiratory Virus Hospitalization Surveillance Network (RESP-NET).

https://www.cdc.gov/resp-net/dashboard/

3. UK Health Security Agency, Influenza, COVID-19 and other respiratory viruses: sources of surveillance data, SARI-Watch.

https://www.gov.uk/government/publications/sources-of-surveillance-data-for-influenza-covid-19-and-other-respiratory-viruses/sources-of-surveillance-data-for-influenza-covid-19-and-other-respiratory-viruses#secondary-care-surveillance

4. ECDC, The European Respiratory Virus Surveillance Summary(ERVISS).

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/european-respiratory-virus-surveillance-summary-erviss#:~:text=ERVISS%20describes%20the%20epidemiological%20and%20virological%20situation%20for%20respiratory%20virus

5. REBIND. https://rebind.ncgm.go.jp/