- 受付時間:平日9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

- 06-6456-5223/大阪

- 03-6740-6001/東京

医療従事者向けお役立ち情報

コラム

2025.10.08

【感染症内科ドクターの視点シリーズ⑭】

大規模自然災害と感染症

~リスクの理解と具体的な対策~

萩谷英大先生は、感染症の診断・治療と制御・対策、薬剤耐性、感染症の流行調査など、幅広い専門分野に精通されています。実際の現場で感染症診療や感染制御に従事すると同時に、研究活動にも注力されています。今回は能登半島地震の被災地でのご自身の活動を踏まえ、大規模自然災害後の被災地で発生しやすい感染症のリスクと対策、避難所での感染拡大防止策を具体的に解説します。

2024年1月1日、平穏なお正月を突然の大地震が襲いました。最大震度7を観測し、多くの犠牲者を出した能登半島地震です。私は救援活動をいち早く始めたNGOに参加して、発災から約2週間後に輪島市内の避難所での医療活動に従事しました。すでに超急性期は過ぎ、災害対策としては亜急性期に入ったところでしたが、写真でわかるように輪島市内にはたくさんの地震の爪痕が残っていました(写真)。 今回は、大規模自然災害の被災地で発生する感染症(Disaster-associated Infectious Diseases)を紹介したいと思います。

写真:地震後の輪島市内

輪島朝市の火災現場

ビル倒壊現場

液状化でマンホールがせり上がっている様子

災害と感染リスク

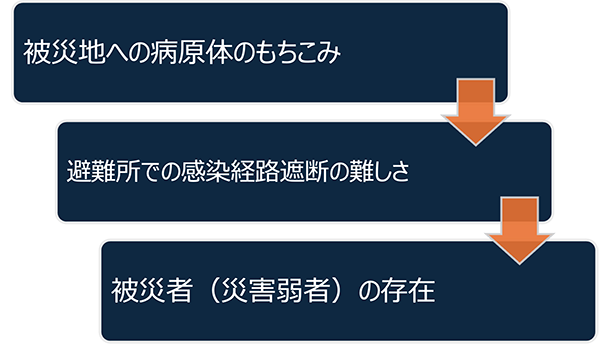

感染症が発生するためには、①病原体、②感染経路、③宿主(ヒト)の3つの要素が存在する必要があります。大規模自然災害の発生後の被災地(避難所)では、様々な感染症のリスクが上昇することが知られていますが、これらの要素を一つ一つ考えていくことで理解可能だと思います(図1)。それぞれの感染症の特徴を把握し、災害現場でも実践できる予防対策を知っておくことで、災害関連感染症による疾病負荷を低減させることが可能なはずです。まずは、被災地で感染症が発症しやすくなる理由を一緒に考えていきましょう。

図1. 感染症発生の原則に基づいた被災地での感染症発生への流れ

① 病原体の発生

感染症が発生するためには必ず病原体が存在します。逆も真なりで、病原体がいなければ感染症は発生し得ないのです。そのため、被災地で感染症が発生する前提として、そこに病原体が持ち込まれる機会が存在するということになります。例えば冬季でインフルエンザが流行している場合、被災者自身によってインフルエンザウイルスが避難所に持ち込まれるのは避けられないことでしょう。また、被災地支援・災害ボランティアから病原体が被災地に持ち込まれることも十分に想定されます。

② 感染経路

持ち込まれた病原体が避難所内で水平伝播しなければ大きな問題になることは少ないでしょう。しかし、災害によって上下水道などの生活インフラが破壊され、安全な水が入手困難であったり、排泄物処理ができずに衛生環境が維持できないなど、被災地は適切な感染対策の実践による感染経路の遮断が難しい環境にあります。加えて、避難所内にヒトが増えるとそれだけで一過性の三密状態(密閉・密集・密接)となり、飛沫感染症などは容易に伝播していくこととなります。そうならないように、避難所内の衛生環境維持は非常に重要な災害対策活動です。能登半島地震で筆者が配属となった避難所では、すでに自衛隊・自治体から提供された簡易トイレ(トイレカー含む)が配置されていましたが、排泄物を流すための水が不足していたため、ビニール袋に半固形化剤をいれて処理していました。接触感染予防のための手指衛生の重要性は平時よりも高く、速乾式アルコール製剤なども多数準備されていました。

③ 災害弱者への感染・発症

避難生活が長く続くことで、精神的・身体的ストレス、食事摂取不足などで感染症への抵抗性が低下することが予測されます。特に、高齢者、障害者、傷病者、妊産婦、乳幼児、外国人など、災害弱者とされる人への配慮が重要で、十分な食料・水分の提供、体温調節のための衣類・冷暖房、睡眠を確保するための環境が特に重要です。筆者がいた避難所では、生活のための簡易テントや段ボールベッド、寝袋などが導入され、自衛隊によって入浴用テントが設置されていました。

このように被災地・避難所では、容易に感染症が発生・蔓延しやすい環境になってしまいます。発災時には超早期から様々な分野の支援が入ることによって、避難環境が改善され、感染症リスクが低減することが期待されます。

表1は災害種別に気を付けるべき災害関連感染症を提示したものです。地震発災後には瓦礫・土壌による外傷汚染が中心となるため破傷風、軟部組織感染症(ガス壊疽、壊死性筋膜炎)などに注意が必要です。津波や台風後には、淡水や海水に曝露することでやはり軟部組織感染症に注意が必要ですが、加えてレプトスピラ症やコレラ・サルモネラ・赤痢などの腸管感染症が増加することが知られています。また熱帯・亜熱帯地域などでは蚊の繁殖に伴いデング熱やマラリアなどの蚊媒介感染症が増える可能性もあります。これらの災害関連感染症として知っておくべき疾患として、破傷風とレプトスピラ症について掘り下げていきましょう。

破傷風

- 病原体:土壌や動物糞便に分布するClostridium tetani(芽胞形成性嫌気性菌)が原因です。創傷部から侵入し、嫌気環境が維持されると増殖し神経毒素(テタノスパスミン)を産生します。神経筋終盤における抑制性介在ニューロンの神経伝達物の放出を抑制して、持続的な興奮放電・運動痙攣を起こすことで、全身または局所の強直・痙攣疾患を引き起こします。

- 症状:開口障害(牙関緊急)、痙笑(ひきつり笑い)、嚥下困難、体幹・四肢の筋強直、後弓反張(弓そり緊張)など症例によりさまざまですが、呼吸筋の痙攣により致死的な転帰になる可能性が高いです。

- 予防:破傷風トキソイドによるワクチン接種で予防が可能です。日本では、1968年に定期接種化されたため、2025年現在で57歳以上の方はワクチン未接種の可能性が高いです。実際に、日本国内で破傷風の診断がついた方はワクチン未接種世代の高齢者が多いことからもワクチン接種の重要性がわかると思います(https://idsc.niid.go.jp/iasr/30/349/graph/f3493j.gif)。高齢世代にもワクチン接種が広がるといいのですが、本稿執筆時点で全国的に破傷風トキソイドワクチンの出荷調整となっており、供給量が需要に追い付いていない病院が多いと思います。

- 治療:破傷風が疑われる、または診断された場合には可及的速やかな治療が重要です。詳細は清書に譲りますが、重要なポイントを以下列記します。

- ①創処置:破傷風の増殖を抑えるために嫌気環境を極力なくすことが重要です。未開放の創部があればしっかりと洗浄・ドレナージしてください。

- ②抗毒素(抗破傷風ヒト免疫グロブリン)による破傷風毒素の中和

- ③抗菌薬:メトロニダゾールまたはペリシリンG

- ④対症療法:呼吸障害が出現してきたら人工呼吸管理を要します。刺激を避けるために音や光刺激の少ない環境で管理します。

レプトスピラ症

- 病原体:グラム陰性のらせん菌でスピロヘータの一種で、野性げっ歯類(ネズミ)や家畜(ウシ、ウマ、ブタ)、ペット(イヌ、ネコ)などの保有動物の腎臓に定着し、尿中に排泄され、長期間にわたり環境水、土壌を汚染し感染源となります。

- 疫学:世界中の熱帯から温帯に広く分布する人獣共通感染症として知られています。日本では症例の半数が沖縄県から報告されています[1]。

- 感染経路:汚染水や土壌との接触で、スピロヘータが経皮もしくは経口感染することでヒトに感染します。そのため、淡水曝露が増加する洪水・台風後に感染者が増加することが知られています。私も台風後に広島県で発症したレプトスピラ症を診断したことがあります[2]。

- 症状:潜伏期間は1〜2週間で、微熱程度で終わる軽症例から、重症例では黄疸・腎不全・出血を呈するワイル病(致死率20〜30%)まで臨床像は多彩です。比較的特徴的な症状として筋肉痛、眼球結膜の充血が知られていますので、淡水曝露イベントの病歴と合わせて疑うことが重要です。

- 予防:日本国内では梅雨から夏にかけて症例数が多くなるため、この時期には特に注意である。洪水後に被災地支援をする場合には素足で水に入らないことが重要で、長靴・手袋を装着することが望ましいです。

- 治療:症状・曝露状況からレプトスピラ症が疑わしい場合は、早期に抗菌薬(ペニシリン系、ドキシサイクリン)で治療することが望ましいでしょう。

| 災害 種別 |

主な感染症 | 主な原因・感染経路 | 主な予防策 |

|---|---|---|---|

| 地震 |

|

瓦礫・土壌による外傷汚染 |

|

| 津波 |

|

汚染海水・淡水の暴露、飲料水汚染 |

|

| 洪水 |

|

下水氾濫による水系感染症、蚊の大量発生 |

|

| 台風 ・ 豪雨 |

|

冠水によるげっ歯類の尿汚染、避難所での密集生活 |

|

| 避難所 生活 全般 |

|

密集・換気不良食器・トイレ・水の共用 |

|

発災からの時間経過と感染症

災害後に問題となる感染症は、時期によって注意すべき疾患が変遷していきます。災害直後には外傷に関連した軟部組織感染症が、時間が経過するとともに呼吸器・消化器系ウイルス感染症など集団生活に起因する疾患が増加します。亜急性から慢性期には潜伏期間の長い感染症や蚊・マダニなどの節足動物関連の感染症が増えてきます(表2)。こうした時間経過を意識すると、避難所での感染症対策にも役立つと思います。

| 時期 | 注意するべき感染症 |

|---|---|

| 超急性期(発災~数日) | 外傷創部の化膿、蜂窩織炎、ガス壊疽、破傷風 |

| 急性期 (数日~1週) | インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症 手足口病、ヘルパンギーナ ノロウイルス、ロタウイルス、各種食中毒 誤嚥性肺炎 |

| 亜急性期(1週~2-3週) | レプトスピラ 蚊媒介性感染症(デング熱) マダニ関連感染症(SFTS、日本紅斑熱、ツツガムシ病) |

| 慢性期(2-3週以降) | 麻疹、風疹、ムンプス、水痘 A型肝炎・E型肝炎 |

筆者独自の見解含む

被災地へ感染症を持ち込まないための心得

~平時からのワクチン接種を~

被災地は医療リソースが乏しく、適切な診断・治療ができない環境にあるため、なるべく感染症を持ち込まない配慮が必要です。良かれと思って参加した災害ボランティアが流行しやすい感染症を持ち込んだ、なんてことにならないように、災害支援をしたいと思っている方は、平時からワクチン接種を積極的に受けるように心がけていただければと思います。推奨されるワクチンを以下に例示しますので参考にしてください。

- インフルエンザ

- 新型コロナウイルス感染症

- 麻しん・風しん・ムンプス・水痘/帯状疱疹

- 百日咳

- RSウイルス

被災地支援では、事前準備のワクチン接種に加えて、現場での手洗い・マスク着用などの基本的感染対策も重要だと思います。さらに土壌からの感染から自分を守るためには、長袖・長ズボン・長靴などの服装にも配慮が必要です。発熱・咳嗽などの体調不良を感じた際には、早めに被災地を離れる決断も重要です。

最後に、災害関連感染症についてはあまり整理された文献がありませんが、和文・英文の資料を末尾に紹介いたしますので、必要時ご覧ください[3-5]。

【文献】

[1]Hagiya H, Koyama T, Otsuka F. Epidemiological characteristics and trends in the incidence of leptospirosis in Japan: A nationwide, observational study from 2006 to 2021. Am J Trop Med Hyg. 2023;109:589–94.

[2]Yamamoto Y, Hagiya H, Hayashi R, Otsuka F. Case report: Leptospirosis after a typhoon disaster outside the endemic region, Japan. Am J Trop Med Hyg. 2023;109:587–8.

[3]日本環境感染学会. 2013. ⼤規模自然災害の被災地における感染制御マネージメントの手引き. アドホック委員会-被災地における感染対策に関する検討委員会報告.

http://www.kankyokansen.org/other/hisaiti_kansenseigyo.pdf

[4]加來浩器. 大規模自然災害発生後の感染症の特徴とリスク評価. 臨床検査 63:1332-1338,2019

[5]Saatchi M, et al. Communicable diseases outbreaks after natural disasters: A systematic scoping review for incidence, risk factors and recommendations. Progress in Disaster Science. 2024;23:100334.