- 受付時間:平日9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

- 06-6456-5223/大阪

- 03-6740-6001/東京

医療従事者向けお役立ち情報

コラム

2025.12.15

【感染症内科ドクターの視点シリーズ⑯】

2025年4月よりワクチン公費接種化

帯状疱疹に「空気感染予防策」は必要か

萩谷英大先生は、感染症の診断・治療と制御・対策、薬剤耐性、感染症の流行調査など、幅広い専門分野に精通されています。実際の現場で感染症診療や感染制御に従事すると同時に、研究活動にも注力されています。今回は、2025年4月から高齢者への帯状疱疹ワクチンが公費適応となり注目が高まる中、「帯状疱疹患者に空気感染予防策は本当に必要か?」について深掘りしていただきます。ガイドラインの解釈、実際の症例写真、国内外のエビデンスを交えながら、免疫状態・発症部位別の現実的な感染対策の考え方を、自験例とともにわかりやすく解説していただきます。

2025年4月から65歳以上の一部の高齢者を対象に帯状疱疹ワクチンの接種が公費適応となり、にわかに帯状疱疹への注目が高まっています。今回は、“帯状疱疹患者に「空気感染予防策」は必要か?”ということについて深堀して考えていきたいと思います。

帯状疱疹は、神経節に潜伏感染する水痘帯状疱疹ウイルス(VZV, Varicella-Zoster virus)が局所再燃することで、神経支配領域に疼痛を伴う皮疹を起こす疾患です。一般に帯状疱疹の小水疱内には高濃度のVZV粒子が含まれており、皮膚病変がすべて痂皮化するまで感染性があるとされています。従って、帯状疱疹の診断後は皮膚病変を被覆するとともに、接触感染予防策(Contact Precaution)を実施することが推奨されています[1]。一方で、初感染で発症する「水痘」や、再燃型であるものの全身に感染が及ぶ「播種性帯状疱疹」は空気感染をするため、これらの病態を呈した患者に対してはN95マスクを使用した空気感染予防策(Airborne Precaution)を実施する必要があります。

帯状疱疹には接触感染予防策、水痘/播種性帯状疱疹には空気感染予防策と、臨床現場ではシンプルな二元論的対応をすることが多いと思います。しかし、発症部位に関わらず、帯状疱疹患者の唾液中にはVZV-DNAが検出されたり[2]、帯状疱疹患者の室内空気の70%からVZV-DNAが検出されるといった事実から[3]、帯状疱疹患者からも(接触を介さない)飛沫・飛沫核・エアロゾルを介した感染伝播の可能性が示唆されます。実際に、稀ではありますが、局所再燃型の帯状疱疹が家庭内[4]や病院・高齢者施設内[5,6]で空気感染を起こしたという事例報告も存在するため、帯状疱疹が空気感染を起こさないとは言い切れないと考えるべきかもしれません。

ここで、帯状疱疹の感染対策に関して国内外のガイドラインを確認していきましょう。

① 日本環境感染学会[7]

局所性帯状疱疹では、病変部を適切に被覆することを条件に、全ての水疱が痂皮化するまで接触感染予防策を実施することが推奨されています。ただし、“顔面の帯状疱疹、免疫不全患者の帯状疱疹、播種性帯状疱疹では感染性が高いため、水痘に準じて「空気感染予防策および接触感染予防策」を要する”と明記されています。ここでは、局所性帯状疱疹であっても顔面に発症した場合には空気感染予防策を適応するという点がポイントです。

② 日本皮膚科学会「帯状疱疹診療ガイドライン2025」[8]

免疫正常かつ局所性帯状疱疹では、「皮膚病変部の被覆+接触感染予防策」をすれば個室隔離は不要と記載されています。一方で、免疫不全患者との同室は避けるべきであると明記されています。また免疫抑制患者が帯状疱疹を発症した場合、汎発性が否定されるまでは「接触感染予防策+空気感染予防策」が推奨されています。

③海外情報

米国CDCは、免疫正常かつ局所性帯状疱疹の場合は、国内学会と同様に「皮膚病変部の被覆+接触感染予防策」でよいとしています [1]。しかし、免疫不全患者の場合は、局所性であっても皮膚病変が痂皮化するまでは 「接触感染予防策+空気感染予防策」を実施することが望ましいとしています。また、オーストラリアの小児病院ネットワークからも同様の推奨が出されています[9]。

帯状疱疹に対する実際の感染対策

ここまでの内容をまとめると3つのパターンに分類されます(表1)。

| パターン | 帯状疱疹の分布 | 患者の免疫状態 | 感染対策アプローチ | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 皮膚病変部の被覆 | 接触感染予防策 | 空気感染予防策 | |||

| A | 局所性 | 正常 | 〇 | △ | 不要 |

| B | 局所性 | 免疫状態低下 | 〇 | 〇 | 〇 |

| C | 播種性 | 不問 | 〇 | 〇 | |

文献[10]を参考に改変して筆者作成

パターンA:局所性帯状疱疹で帯状疱疹を発症した患者に免疫不全がない

この場合は、「皮膚病変部の被覆+接触感染予防策」でよいでしょう。ただし、全例で接触感染予防策を実施するべきか否かは病院ごとに判断は異なると思います。上述の通り、皮膚病変部をしっかりと被覆することで局所性帯状疱疹からの二次感染リスクが低減するとされていますので、水疱を放置しないことが重要です。また全例個室隔離にする必要はありませんが、一般的には免疫不全者との同室管理は避けるべきだとされています。

パターンB:局所性帯状疱疹だが、帯状疱疹を発症した患者に免疫不全がある

この場合は、パターンAのように「皮膚病変部の被覆+接触感染予防策」が基本になりますが、「空気感染予防策」も適応することが推奨されています。しかし、全例同様の対応を取るべきかについては議論の余地があり、実際、おそらく日本の多くの医療現場では「空気感染予防策」までは実施していないのではないでしょうか。このケースで「空気感染予防策」を要求してしまうと、個室がいくらあっても足りないという現実的な問題に直面する可能性が高くなります。事実、私が所属する岡山大学病院でも、免疫不全患者が局所性帯状疱疹を発症した際、「空気感染予防策」は適応していません。2008年に報告された米国皮膚科医対象のアンケート調査でも、免疫不全者が局所性帯状疱疹を発症した際に「接触感染予防策+空気感染予防策」を実施していると回答したのは全体のわずか1/3(34.8%)にとどまったと報告されています[10]。現実的な感染対策アプローチを考えれば、免疫不全患者の局所性帯状疱疹で「空気感染予防策」を必要とするのは、移植病棟・血液腫瘍病棟・小児病棟など、VZVに罹患するリスクの高い患者が入院する医療環境に限定した方が良いと私は考えています。

パターンC:播種性帯状疱疹

この場合は、水痘と同じ扱いになりますので、「接触感染予防策+空気感染予防策」の一択であり、感染対策上は特に問題となることはないと思います。

頭頚部の帯状疱疹の扱い

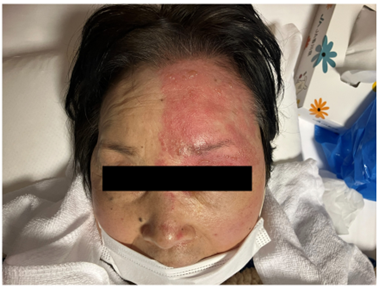

最後に、帯状疱疹が頭頚部に発症した場合にどのように考えるべきかを考察していきたいと思います。図1は左三叉神経領域(V1)に局所性帯状疱疹を発症した自験例です。帯状疱疹が眼部にまで進展しており、結膜・涙液へのウイルス排出が懸念されます。帯状疱疹管理の基本である皮膚病変部の被覆についても眼周辺の水疱を完全に覆うことは難しいかもしれません。日本環境感染学会は、顔面部の帯状疱疹に対しては空気感染予防策を実施することを推奨しておりますが、具体的にはこういったケースを想定しているものと思われます[7]。しかし、こういったケースを全例空気感染予防策の対象にするというのは過剰な感染対策であるという意見もたくさんあると思います。実臨床では、それぞれの入院環境・周囲患者の免疫抑制状態に応じて、柔軟に空気感染予防策の判断をすることが重要だと考えています。

図1.三叉神経領域(V1)の局所性帯状疱疹

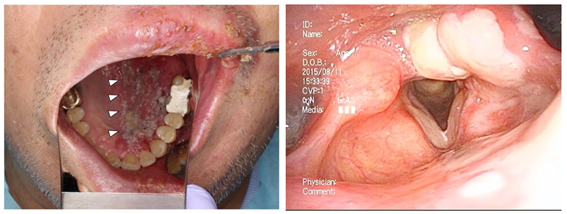

図2は以前にも紹介した口腔内[11]および喉頭[12]に発症した帯状疱疹症例の写真です。硬口蓋~軟口蓋、さらには咽頭~喉頭部は迷走神経(第10脳神経)が支配しており、こういった体の内側にも帯状疱疹は発症することがあります。水疱内には高濃度にVZV粒子が存在するため、会話・くしゃみ・咳などでVZVが大量に飛散することは想像に難くありません。こういった症例を診断した際には空気感染予防策を実施することには異論がないと思います。

図2.口腔~気道内に発症した帯状疱疹

問題は、頭頚部に発症した帯状疱疹に対して常に空気感染対策を考えないといけないのか、ということですが、答えは“No”だと考えています。

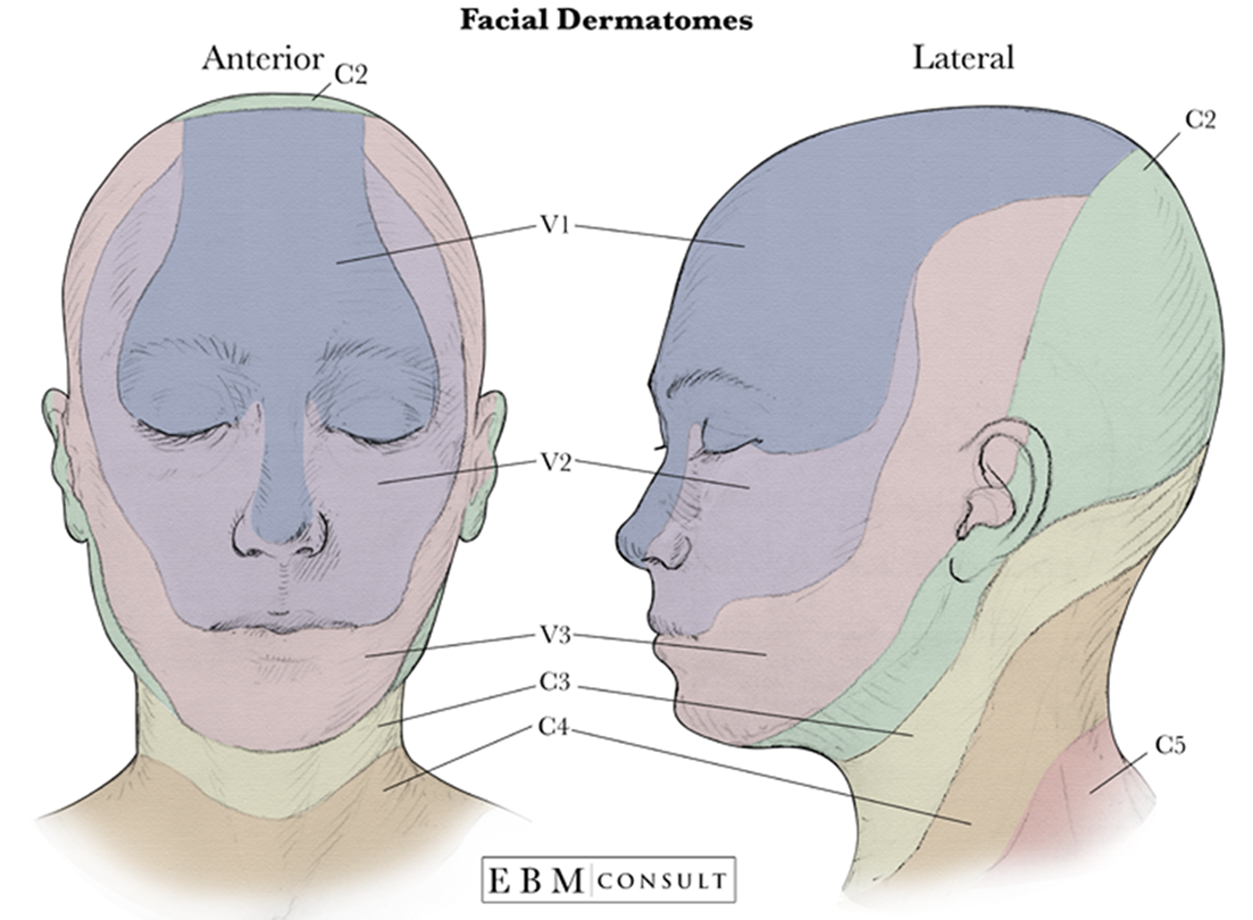

図3は頭頚部の神経支配領域(デルマトーム)を示しています。紫色で示されたV1, V2, V3は三叉神経といわれる第5脳神経であり、それぞれ前額部(V1:眼神経)、上顎部(V2:上顎神経)、下顎部(V3:下顎神経)の知覚神経として機能しています。この図を見ると、上の症例は左のV1領域に発症した帯状疱疹だということが良くわかると思います。一方で、後頭部~後頚部にかけてはC2~C4(第2-4頸椎由来の神経)が分布しており、脳神経支配ではありません。したがって、後頭部~後頚部の帯状疱疹では口腔内病変を心配する必要はないため、空気感染予防策は不要です。100歩譲って、三叉神経領域で再活性化した帯状疱疹が、脳神経の一部交差によって迷走神経領域(口腔内から気道)にも病変を形成することはあるかもしれません。迷走神経領域の病変であれば咽頭痛・嗄声など何らかの症状が出現すると思いますので、顔面部に帯状疱疹が発症した場合は、一例一例丁寧に診察をして、空気感染をするような気道内帯状疱疹があるかどうかを見極めることをお勧めします。往々にして、“少しでも可能性がある”ことを懸念して、それを“デフォルトの感染対策に落とし込む”と過剰な感染対策となってしまいます。顔面部帯状疱疹の患者さんに対する感染対策は、都度、妥当な着地点を見極めるという姿勢が良いと思います。

図3.頭頚部の神経支配領域(デルマトーム)

https://www.ebmconsult.com/articles/anatomy-dermatomes-faceより

最後に

高齢化社会、医療の高度化による免疫不全患者の増加を背景に、帯状疱疹は以前にも増して頻繁に遭遇するようになりました。局所性帯状疱疹といえども、院内感染対策では発生部位・患者背景など考えるべきことがたくさんあります。本稿が皆さんの日々の感染対策業務の一助となることを願っています。

【文献】

[1]Centers for Disease Control and Prevention. Infection Control in Healthcare Personnel: Epidemiology and Control of Selected Infections Transmitted Among Healthcare Personnel and Patients (2024) guideline [Internet]. 2025 [cited 2025 Dec 7]. Available from: https://www.cdc.gov/infection-control/hcp/healthcare-personnel-epidemiology-control/varicella.html?utm_source=chatgpt.com

[2]Mehta SK, Tyring SK, Gilden DH, Cohrs RJ, Leal MJ, Castro VA, et al. Varicella-zoster virus in the saliva of patients with herpes zoster. J Infect Dis. 2008;197:654–7.

[3]Sawyer MH, Chamberlin CJ, Wu YN, Aintablian N, Wallace MR. Detection of varicella-zoster virus DNA in air samples from hospital rooms. J Infect Dis. 1994;169:91–4.

[4]Hatsushika Y, Nii I, Taniguchi T. Varicella caused by airborne transmission of a localised herpes zoster infection in a family. BMJ Case Rep. 2021;14:e243217.

[5]Josephson A, Gombert ME. Airborne transmission of nosocomial varicella from localized zoster. J Infect Dis. 1988;158:238–41.

[6]Lopez AS, Burnett-Hartman A, Nambiar R, Ritz L, Owens P, Loparev VN, et al. Transmission of a newly characterized strain of varicella-zoster virus from a patient with herpes zoster in a long-term-care facility, West Virginia, 2004. J. Infect. Dis. Oxford University Press (OUP); 2008. p. 646–53.

[7]05.帯状疱疹 [Internet]. 日本環境感染学会教育ツールVer.4. 2023年8月 [cited 2025 Dec 7]. Available from: https://www.kankyokansen.org/education/kyoiku_ver4/

[8]浅田秀夫, 今福信一, 渡辺大輔, 山本剛伸, 外山望., 安元慎一郎, et al. 帯状疱疹診療ガイドライン2025. Nihon Hifuka Gakkai Zasshi. 2025;135:527–56.

[9]Sydney Children’s Hospitals Network. SHINGLES (ZOSTER / HERPES ZOSTER) [Internet]. 2025 [cited 2025 Dec 7]. Available from: https://resources.schn.health.nsw.gov.au/policies/policies/pdf/2025-054.pdf?utm_source=chatgpt.com

[10]Ahronowitz I, Fox LP. Herpes zoster in hospitalized adults: Practice gaps, new evidence, and remaining questions. J Am Acad Dermatol. 2018;78:223-230.e3.

[11]Hagiya H, Nakagami F, Isomura E. Oral shingles. BMJ Case Rep. 2018;11:e228383.

[12]Hagiya H, Yoshida H, Shimizu M, Motooka D, Nakamura S, Iida T, et al. Herpes zoster laryngitis in a patient treated with fingolimod. J Infect Chemother. 2016;22:830–2.